이 세상의 모든 플랜트 프로젝트 정보

2017 글로벌 LNG플랜트 프로젝트 동향 본문

2017 글로벌 LNG플랜트 프로젝트 동향

조성환/중동건설 컨설턴트

前 쿠웨이트 대기업(종합건설) 임원

前 SK건설 중동 지사장

1. LNG플랜트 건설, 그 속에 엮어져 있는 카르텔

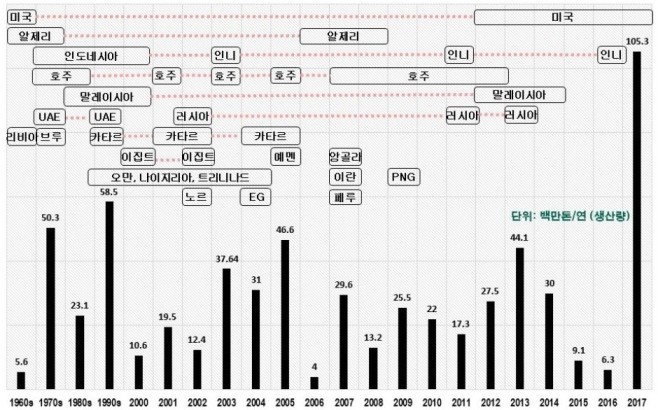

LNG플랜트란 액화플랜트를 말한다. 액화플랜트는 가스생산, 수송, 터미널 등이 포함된 전체 LNG프로젝트 비용의 약 50%를 차지한다. 플랜트 설계와 건설에서 가장 복잡하고 어려우며, 비싸다고 하는 프로젝트다. 그래서 LNG 플랜트 프로젝트에 대한 EPC수행 경험을 갖고 있는 7개의 기득권자들은 신규 침입자를 막기 위해 똘똘 뭉쳤다. 이것은 언제부터인가 라이센서와 EPC업체간의 불문율로 지켜져왔다. 이것을 우리는 카르텔이라 부르고, 그들은 전략이라고 말한다.

전 세계에서 LNG액화 플랜트를 도급받아 설계할 수 있는 업체는 미국의 셋, 유럽의 둘, 일본의 둘, 도합 일곱 개가 있다. 이들은 지난 50년 동안 발주된 전체 LNG플랜트(생산 규모로는 연간 총 5.2억 톤)의 90%를 가져갔다. 이중 선두 주자는 벡텔(Bechtel)이며 전체 LNG플랜트의 29%를 소화했다. 이어 세계 최대의 LNG수입국이라는 무기로 일본의 치요다(Chiyoda)와 JGC가 시장 점유율 17%와 16%를 각각 차지하고 있으며, 미국의 CB&I와 KBR이 뒤를 잇고 있다. 유럽의 두 강자, 테크닙(Technip)과 사이펨(Saipem)도 카르텔 안에서 굿건히 자리를 지키고 있다. 카르텔 멤버 외의 어느 누구도 LNG액화플랜트의 설계와 핵심 기자재 구매에 참여할 수 없다. 또한 상호간 경쟁을 줄이기 위해 끼리끼리 번갈아가며 동맹을 맺어 확실한 몫을 챙긴다.

그림 1. LNG카르텔(EPC업체별 LNG플랜트 프로젝트 시장 점유율)

물론, 자체 기술을 갖고 있는 독일의 린데(Linde)도 가끔은 EPC를 수행하며, 중소형 LNG플랜트에는 일본의 IHI가 참여하기도 한다. 그리고 LNG 멤버에 들어가기 위해 부단히 노력하고 있는 스페인의 테크니카스 리유니다스(Tecnicas Reunidas)도 있다. SK건설과 삼성엔지니어링을 포함한 한국의 빅파이브(Big 5)들도 생존과 성장 전략의 하나로 LNG플랜트 수주를 위해 절치부심하고 있다.

2. LNG플랜트 액화 기술의 독점

LNG플랜트를 설계하고 건설하기 위해서는 라이센서(Licensor)와의 관계가 매우 중요하다. 라이센서가 거부하면 EPC의 참여가 원천적으로 불가능하기 때문이다. LNG액화 프로세스의 라이선스(License) 시장은 크게 미국의 두 개사가 지배하고 있다. 에어프로덕츠(Air Products)가 전체 시장의 60%를, 코노코필립스(ConocoPhillips)가 26%를 점유하고 있는 것이다.

LNG액화기술의 선두 주자인 에어프로덕츠는 1996년 필립스(지금의 코노코필립스)가 트리니다드 토바고의 아틀란틱(Atlantic) LNG프로젝트에 기술이 사용될 때까지 무려 20년 동안 홀로 시장을 지배했다. 이에 반해 벡텔은 아틀란틱 LNG프로젝트의 EPC를 1999년에 완료하면서 코노코필립스와 전략적인 제휴관계를 맺었다. 그 이후 양사는 수많은 LNG플랜트 프로젝트를 공동으로 따냈다. 벡텔은 결국 EPC업체가 할 수 있는 최상의 일을 해낸 것이다. 도급업자인 벡텔이 라이센서와 동등한 위치에 서는 탁월한 전략이 성공한 것이다.

코노코필립스는 벡텔과 동맹을 맺음에 따라 카르텔 멤버라 하더라도 벡텔이 아니면 같이 일하지 않는다. 이에 따라 자연스럽게 에어프로덕츠의 기술을 사용한 프로젝트에 벡텔을 제외한 6개 업체들이 몰리게 되었다. 결국 LNG액화플랜트의 카르텔이란 에어프로덕츠를 두고 말하는 것이다. 에어프로덕츠 기술이 적용된 LNG프로젝트 시장에서는 일본 EPC업체의 활약이 돋보인다. 치요다와 JGC가 에어프로덕츠 액화 시장의 60%를 점유하고 있는 가운데, 테크닙, KBR, CB&I, 사이펨이 뒤를 따르고 있다.

그 외 라이선스로는 부유식 저장하역설비라고 하는 FPSO(Floating Production Storage & Offloading)의 액화기술을 갖고 있는 쉘(Shell)과 중소형 LNG액화 분야의 린데(Linde)가 있으며 시장 점유율은 각각 5%와 3%로 미미한 편이다. 린데의 기술은 미국과 대립하거나, 그 영향권에서 벗어나려는 러시아와 이란 등에서 애용되어 왔다.

3. LNG플랜트 건설의 과거, 현재 그리고 미래

1) 1960년대와 1970년대: 수출용 LNG플랜트의 등장

세계 역사상 최초의 수출용 LNG플랜트 건설은 지중해와 접해있는 마그레브 지역의 알제리와 리비아에서 시작되었다. 그리고 몇 해후 동남아시아의 브루네이와 인도네시아가 바통을 이어 받았다. 그렇게 수출을 위한 대단위 LNG플랜트는 53년전 변방에서 나타났다.

1962년에 프랑스에서 갓 독립한 알제리가 세계 최초의 수출용 LNG플랜트 건설 테이프를 끊었다. 1961년 쉘을 주축으로한 카멜(CAMEL) 컨소시엄이 LNG를 영국과 프랑스로 수출하기 위한 본격적인 플랜트 설계에 들어갔으며, 테크닙과 프리차드(Pritchard)가 공동으로 작업하여 1964년에 완공시켰다. 초기에는 1기당 연산 30만 톤의 작은 규모였으나, 당시에는 획기적인 기술이었다. 그러나 프랑스회사인 세간스(SGANS)가 개발한 이 기술은 다른 특허와의 분쟁으로 빛을 발하지 못하고 사그러졌다. 이로 인해 테크닙은 최초의 LNG플랜트를 수행하였음에도 불구하고 벡텔, 그리고 일본의 치요다와 JGC에 비해 크게 뒤지게 된다. 어쨌든 알제리에서는 1980년까지 연간 총 2,900만 톤에 달하는 LNG플랜트가 테크닙에 의해 건설되었으며 명실상부한 LNG대국으로 자리잡았다.

두 번째의 LNG플랜트는 알제리의 이웃 나라인 리비아에서 건설되었다. 이탈리아와 스페인으로 수출하기 위한 연간 320만 톤의 LNG플랜트는 미국의 에어프로덕츠의 기술로 설계되었으며, 1967년 벡텔이 설계와 기계 구매를 맡았다. 이탈리의 스남프로게티(현 사이펨)가 건설을 맡았으며 1970년에 준공되었다. 지금 이 플랜트는 과거 미국의 경제제재와 내전의 여파로 폐허가 되었다.

초기의 LNG산업이 성공적으로 세계 시장에 데뷔하면서, 플랜트 건설은 아프리카에서 아시아로 넘어 왔다. 세 번째의 LNG플랜트 건설은 세계에서 가장 작은 나라 중 하나인 브루나이에서 시작되었다. 일본이 지분투자와 파이낸싱을 엮으면서 일본의 JGC가 최초로 720만 톤의 대형 LNG플랜트를 1970년에 수주한 것이다. 1972년에 완공한 이 프로젝트로 인해 JGC는 에어프로덕츠 기술이사용된 카르텔에서 당당한 선두주자가 되었다.

1973년의 제1차 중동 석유파동으로 인도네시아의 LNG개발에 불을 댕겼다. 일본에서의 LNG수입 물량이 쇄도하면서 LNG플랜트 건설이 빠르게 진척되었다. 벡텔이 본탕(Bontang)과 아룬(Arun)에서의 1단계 LNG플랜트 건설을 1974년에 계약하여 3년 후에 완공시켰다. 이 사업의 성공으로 아시아의 구매자들은 인도네시아에 큰 관심을 보임에 따라 1990년대 말까지 자그마치 15개 트레인이 건설되었다. 인도네시아가 세계 최대의 LNG수출국으로 탄생한 것이다. 이제 LNG대국이라는 타이틀이 알제리에서 인도네시아로 넘어 왔다. 덕분에 치요다는 벡텔의 후임으로 인도네시아에서 1980년부터 13개 트레인을 건설하면서 카르텔의 주역이 되었다.

2) 1980년대: 일본의 지배력 확대

1980년으로 들어서면서 아시아 각국이 가스발전소를 가동하면서 LNG수요가 증가하기 시작했다. 일본에서만 1980년에 연간 1,700만 톤의 LNG수요가 1999년에는 2.6배가 넘는 4,500만 톤으로 늘어날 정도였다. 인도네시아가 이를 다 공급하지 못함에 따라 대타로 말레이시아와 호주가 등장했다.

연 6백만 톤에 달하는 말레이시아의 빈툴루(Bintulu) LNG 플랜트 1단계 프로젝트가 1983년 JGC에 의해 완공되었다. 이어 JGC는 2004년까지 8개의 트레인, 총 2,100만 톤의 LNG플랜트를 싹쓸이 건설하는 쾌거를 이룩하게 된다. 말레이시아에서 나오는 모든 LNG플랜트 프로젝트는 이제 JGC의 것이 되어 버렸다.

호주에서의 LNG는 1971년에 개발이 되었지만, 일본에서 관심을 보이기 전인 1984년까지 구체화되지 못했다. 1985년 KBR과 JGC가 최초로 컨소시엄을 구성하여 EPC에 참여하였으며 1989년에 연간 440만 톤의 수출이 시작되었다. 이 프로젝트를 기회로 KBR과 JGC는 동맹을 맺어 대부분의 프로젝트에 같이 참여하게 된다. 그러나, 1980년대의 LNG는 전 세계 가스시장에서 아직은 미미한 비중을 차지하고 있었다. 거대한 투자의 물결이 상륙하기 전인, LNG의 진가를 모르는 조용한 시절이었다.

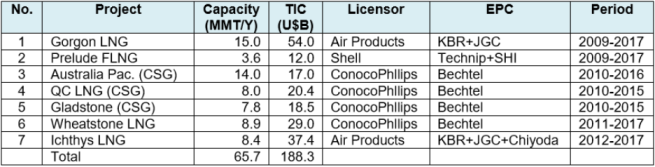

그림 2. 글로벌 LNG플랜트 프로젝트 연도별 발주 규모(1961-2017)

3) 1990년대: 일본의 아성 구축과 벡텔의 등장

1990년이 시작되면서 수출국은 알제리, 호주, 인도네시아, 브루네이, 말레이시아, 리비아, UAE로 늘어났으며, 수입국은 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 일본, 한국, 스페인, 대만, 미국 등으로 8개국이 되었다. 연간 5천만 톤 이상의 LNG가 세계 곳곳에 위치한 30개 터미널로 수송되었다. 그러나, LNG산업이 빠르게 성장하였음에도 불구하고 아직은 소수 플레이어들만의 게임이었다. 소위 틈새 시장이었던 것이다. 이 시장에 중동의 카타르와 오만, 그리고 아프리카의 나이지리아와 트리니다드가 들어와 1990년대의 새로운 LNG수출국으로 등장했다.

1990년대 초 한국과 일본에서의 LNG수입이 급증하면서 식물이 없는 건조한 사막이었던 카타르에서의 LNG플랜트 프로젝트는 타당성을 갖게 되었다. 일본과 장기공급계약에 성공한 카타르가스(Qatargas) LNG프로젝트는 FEED를 수행한 KBR이 EPC를 갖고 간다는 불문율을 깨버렸다. 치요다는 1993년에 연간 600만 톤의 LNG플랜트를 EPC로 수주하여 명실상부한 메이저 플레이어로 등극하는 기회를 잡았다.

일본의 종합상사가 주도한 라스가스(Rasgas) LNG프로젝트는 의외로 일본이 아닌 한국가스공사와 장기공급계약을 체결하면서 가시화되었다. JGC와 KBR컨소시엄이 1999년에 연간 660만 톤의 LNG플랜트를 수주하였다. 카타르의 거대한 LNG플랜트 건설시장을 치요다와 JGC가 리드하면서, KBR, 테크닙, 스남프로게티가 따라오는 형국을 만들어 냈다. 카타르는 운좋게도 공급자 마켓으로 돌아선 1990년대에 LNG비즈니스로 대성공 할 수 있는 기회를 잡아냈다. 이로써 카타르는 글로벌 LNG수출의 허브로 자리잡게 되었으며, 세계에서 가장 잘 사는 나라가 되었다.

오만은 쉘의 도움으로 한국가스공사와 공급계약을 체결하면서 중동에서의 마지막 수출국이 되었다. 치요다가 연간 660만 톤의 오만 LNG플랜트를 1996년에 계약하여 2000년에 완공하였다. 카타르와 오만에서 한국은 가장 중요한 구매력(Buying Power)을 갖고 있음에도 불구하고, 한국업체들은 LNG플랜트 건설시장에 발을 붙이지 못했다.

1990년대의 중요한 사건은 나이지리아의 LNG시장 입성이었다. 나이지리아에서는 1995년에 584만 톤의 LNG플랜트 1단계 프로젝트를 KBR, 테크닙, 스남프로게티, JGC의 4개사로 구성된 컨소시엄이 22억 달러에 수주하였다. 그 이후로 이 컨소시엄은 2004년까지 연간 2천만 톤에 달하는 60억 달러의 LNG플랜트를 계약하는 독무대를 누렸다. 그러나 컨소시엄의 에이전트가 1995년부터 2004년까지의 수주 대가로 정부관료들에게 1.8억 달러의 뇌물을 준 것이 발각됨에 따라 사상 최대의 유명한 뇌물사건으로 번졌다. KBR의 전 CEO와 에이전트가 미국 교도소에서 형을 살았으며, 아울러, 각 컨소시엄사들은 총 15억 달러의 벌금을 내야만 했다.

카리브 해의 섬나라, 트리니다드 토바고에서는 코노코필립스가 연간 310만 톤의 LNG플랜트에 새로운 OCP(Optimized Cascade Process) 기술을 적용하였다. 벡텔이 코노코필립스와 협력하여 1996년에 성공적으로 완공시키면서 라이센서와의 관계를 발전시키는 전기를 마련하였다. 벡텔은 코노코필립스와 전략적 동맹관계를 맺으면서 드디어 LNG플랜트 건설의 황제로 등극하게 된 것이다. 이후 벡텔은 트리니다드에서만 연속으로 연간 1,200만 톤에 달하는 LNG플랜트를 수주했다. 더 나아가 코노코필립스의 기술이 사용된 전 세계의 모든 LNG프로젝트를 독점하는 기회를 잡아냈다.

4) 2000년대: LNG의 신세계로

2000년대 초가 되면서 기존 LNG플랜트의 지속적인 확장과 함께 새로운 프로젝트가 쏟아져 나옴에 따라 공급 과잉에 대한 우려가 널리 퍼졌다. LNG가격은 낮아지기 시작했으며, 이로 인해 인구 대국인 중국과 인도가 LNG구매 대열에 들어섰다. 더구나, 미국도 2003년까지는 자체 생산량만으로 전체 가스 수요량의 75%정도만 공급가능하며, 나머지는 수입해야 된다는 사실을 깨달았다. 이를 위해 LNG수입 규제를 대폭적으로 풀었다. 미국과 캐나다 그리고 멕시코에서 31개의 수입터미널 건설이 공표되었다. 당시 미국의 전문가들은 2002년 연간 5백만 톤의 수요가 2013년에는 10배가 되는 5천만 톤까지 늘어날 것이라고 보았다. 이에 대한 반응으로 갑자기 9개국에서 11개의 LNG 플랜트 건설 계획이 발표되었다.

앙골라, 적도기니, 예멘, 노르웨이, 그리고 페루가 새로운 LNG생산국 대열에 합류하였다. 기존의 생산국인 인도네시아, 카타르, 이집트, 트리니다드 등에서도 대대적인 LNG플랜트 건설이 발주되었다. 2003년부터 2005년까지 단 3년동안에 1.2억 톤의 LNG플랜트가 계약된 것이다. 2002년 이전의 지난 40년동안 1.8억 톤의 LNG플랜트가 건설된 것에 비하면 매우 놀라운 성장이었다.

특히 치요다가 카타르 확장 사업에 힘입어 이 기간 중, 전 세계 발주 물량의 27%를 가져갔다. 이어 벡텔이 25%, 테크닙이 23% 순으로 일감을 확보했다. 나머지 4개 플레이어들도 사이좋게 골고루 자기 몫을 챙겨갔다. 카르텔 멤버끼리 이익을 만끽한 것이다. 그러나, 이 모든 것들이 아직은 빙산의 일각이라는 것을 아무도 몰랐다, 미국이 셰일가스를 발견하기 전까지는.

5) 2007년~2012년: 호주에서의 LNG 플랜트 건설 붐

그동안 LNG산업의 최대 수출국은 카타르였다. 카타르는 연간 7,300만 톤의 LNG 생산능력을 보유해 세계 최대의 공급자로서 독보적인 지위를 누리고 있었다. 이에 반해 호주는 풍부한 쳔연가스 부존량과 함께 LNG최대 수요처인 아시아와의 근접성을 모두 갖추고 있어 차세대 주자로서의 면모를 미리부터 갖추고 있었다.

호주는 전 세계가 놀랄 정도로 2008년부터 대대적인 투자를 감행했다. 2008년부터 2012년까지 단 4년 동안에 2,000억 달러라는 어머어마한 자금이 투입된 LNG프로젝트를 발주한 것이다. 역사상 이렇게 수많은 초대형 프로젝트를 한꺼번에 수행한 나라는 호주 외에는 없었다.

지금 건설 중인 LNG프로젝트가 모두 끝나는 2017년 말이면 호주의 총 LNG생산량은 연간 1억 톤을 넘긴다. 알제리에서 인도네시아로, 그리고 카타르로 이어진 세계 최대 LNG생산국이란 타이틀이 호주로 넘어가게 되는 것이다.

표 1. 호주에서 건설 중인 LNG프로젝트

특별히 호주에서는 비전통적 석탄층가스전(Coal Seam Gas) 개발 사업이 최초로 소개되었다. CSG기반 LNG개발 사업이라 일컬어지는 오스트레일리아퍼시픽(Australia Pacific), 퀸즈랜드 커티스(Queensland Curtis), 글래드스톤(Gladstone)의 3개 LNG프로젝트에 560억 달러가 소요되었으며 벡텔이 EPC를 맡았다. 코노코필립스 기술이 사용되었기 때문이다. 호주 LNG건설시장에서 벡텔은 64%의 시장을 점유했다. 코노코필립스와 한 몸이 된 벡텔은 그 자체가 독점이었다. 벡텔에겐 카르텔이란 것도 거추장스러운 것이기도 하다.

2,000억 달러나 투입된 LNG시설이 끝나 가면서, 호주 건설업계의 화두는 이제 운영 및 유지보수, 즉 O&M사업이다. LNG플랜트가 향후 25년 동안 지속 가동되기 위해서는 엄청난 규모의 O&M산업이 뒤따라 가야한다. 2017년부터 호주에서는 또 다른 거대 틈새 시장이 열리고 있다.

6) 2012년~2016년: 미국 LNG 산업의 새로운 시대

미국은 그동안 전통적인 LNG수입국이었다. 1966년 알래스카에서 첫 번째의 LNG플랜트 건설이 시작된 이후, 2012년까지 46년동안 미국 땅에서 LNG플랜트는 하나도 건설되지 않았다. 그러던 미국이 2000년대 들어 비전통적인 셰일가스를 수평시추를 통해 값싸게 생산하는데 성공하였다. 누군가는 이를 셰일혁명이라고 불렀다. 셰일 가스가 터져 나온 것이다. 그리고 이것이 LNG산업을 바꿔버렸다.

이 셰일혁명의 첫 번째 프로젝트가 사빈패스(Sabine Pass) LNG다. 벡텔이 40억 달러에 달하는 첫 번째의 LNG트레인 2기를 2016년 8월에 완공시켰다. 그리고 LNG 수출이 시작되었다. 미국 LNG산업의 새로운 시대가 열린 것이다.

표 2. 미국에서 건설 중인 LNG프로젝트

이를 기점으로 2013년부터 2015년 사이에 무려 14개의 트레인, 액화 용량으로는 6,400만 톤, 금액으로는 540억 달러에 달하는 LNG플랜트의 건설이 시작되었다. 전 셰계 LNG무역량의 4분의1 에 달하는 LNG플랜트가 한꺼번에 건설되는 것이다. 이제 미국은 모든 LNG수입터미널마저 수출터미널로 전환하고 있다.

미국 LNG산업의 첫 번째 건설 광풍이 불어닥쳤던 이 시기에 주인공은 벡텔이었다. 미국 LNG플랜트 건설 시장의 50%와 글로벌 시장의 29%를 점유하고 있는 벡텔을 우리는 어떻게 봐야 할까?

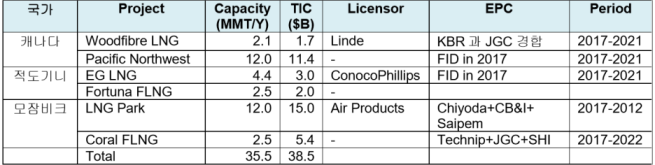

7) 2017년의 LNG플랜트 프로젝트 동향

공급 과잉과 저유가 상황이라는 우려에도 불구하고 미국에서는 또 다시 두 번째의 LNG플랜트 건설 광풍이 불고 있다. 2017년에 건설이 확실시 되는 프로젝트는 기존 시설의 확장을 포함하여 총 6개다. 금액으로는 444억 달러, LNG생산량은 7,000만 톤에 달한다.

표 3. 2017년 미국에서 건설이 예상되는 LNG프로젝트

2017년의 대표적 프로젝트로는 200억 달러짜리 리오그란데(Rio Grande) LNG가 있다. 마치 사빈패스와 경쟁하듯 연 2,700만 톤의 초대형 LNG플랜트를 건설하려고 한다. 아시아 지역, 특히 중국, 인도 및 파카스탄을 겨냥해 마켓팅을 펼치고 있다. 낮은 위험으로 높은 이익을 낼 수 있다고 자신한다. 2017년 중순에 최종투자결정과 함께 착공에 들어갈 예정이며, 이미 CB&I가 FEED와 EPC를 맡아 수행하고 있다.

또 다른 프로젝트는 캘커슈 패스(Calcasieu Pass) LNG다. 미국 차트인더스트리즈(Chart Industries)의 액화기술로 새롭게 무장하였으며, 120만 톤의 모듈 트레인 9기로 구성된 LNG플랜트를 건설하는 사업이다. 가스발전소와 해상터미널을 포함한 투자비가 45억 달러 밖에 안들어간다. 에어프로덕츠나 코노코필립스 기술이 적용된 플랜트 투자비의 반정도되는 가격이다. 스페인의 테크니카스 리유니다스(TR)가 FEED를 완료하고 상세설계를 진행하고 있다.

마찬가지로 연간 800만 톤의 마그놀리아(Magnolia) LNG프로젝트도 호주 LNG사의 액화기술을 적용하여 2017년 착공을 목표로 움직이고 있다. KBR과 SK건설의 컨소시엄이 지난 2015년 11월에 EPC를 43.5억 달러에 계약하였으며 사업착수 지시만을 기다리고 있다.

표 4. 2017년 미국 외의 지역에서 건설이 예상되는 LNG프로젝트

그러나, 캐나다에서는 미국과 반대의 일이 벌어지고 있다. 약 1억 톤의 LNG플랜트가 정부 허가 조건으로 제안되었지만, 아직까지 장기구매계약과 파이낸싱의 어려움으로 최종투자결정까지 하나도 이르지 못하고 있다. 린데 기술의 소형 LNG플랜트인 우드파이버(Woodfibre)가 유일하게 2017년에 건설공사를 시작할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 페트로나스가 대주주로 참여하는 114억 달러 규모의 퍼시픽노스웨스트(Pacific Northwest) LNG프로젝트는 최종투자결정이 계속 미루어지고 있어 2017년 착공은 어려워 보인다.

8) 미래의 LNG프로젝트는 어디로?

LNG프로젝트의 미래는 미국에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 만약에 미국이 계획 중인 6개의 프로젝트를 2017년에 착공하여 2021년에 완공한다면, 미국의 LNG총 생산량은 연 1.5억 톤에 이르게 되어 1억 톤의 호주를 따돌리며 세계 최강이 된다. 더구나 미국만이 LNG액화 기술을 갖고 있다. 2018년 이후에도 건설을 예약하고 있는 물량은 2017년의 것보다 두 배인 1.4억 톤이나 된다. 무엇이 이들을 이렇게 LNG사업에 미치게 하는가?

미국의 개발자들은 LNG를 마약과 같다고 한다. 어느 나라든 한번 LNG의 맛을 보면 절대로 LNG없는 곳으로 되돌아 갈 수 없다는 것이다. LNG에 대한 수요와 공급 전망은 수많은 전문가와 단체들이 비관과 낙관의 형태로 발표되고 있다. 그러나, 대부분은 공급 과잉의 우려가 있지만 수요는 계속 늘고 있다고 말한다. 결국 문제는 미래의 수요인 것이다. 개발자들은 LNG수요가 매년 4-5% 성장할 것으로 전망하면서 건설의 꿈을 접으려 들지 않는다. 그리고 미국의 LNG는 일단 가격이 싸다는 강점이 있다. 미국에서 건설 중인 LNG플랜트의 톤 당 투자비는 호주의 반값이다. 미국산 LNG수출 물량이 증가하면 증가할수록 가격의 하락과 시장의 글로벌화를 더욱 촉진하게 될 것이다.

LNG가격은 특별히 아시아의 구매자들에게는 매우 중요하다. 중국과 인도에서는 LNG소모가 예상보다 가파르게 늘어나고 있으며 지구상의 많은 나라들이 수입국 대열에 합류하고 있다. 특히 중국은 2015년에 전체 에너지 수요의 5%였던 가스 비중을 2030년까지 15%로 늘릴 계획이다. 또한 2035년이 되면 말레이시아와 인도네시아는 지금의 LNG수출대국에서 수입국으로 바뀌게 된다. LNG는 앞으로 수십년 동안 에너지 문제의 해결사 역할을 할 것이다.

4. 치요다와 JGC는 어떻게 LNG플랜트의 강자가 되었는가?

수출을 위한 글로벌 LNG산업은 공급자가 아니라, 구매자의 필요에 의해서 탄생되었다. 즉, 싼 가격으로 가스를 수송하기 위해 액화기술이 개발된 것이다. 일본은 액화기술이 없더라도 전략 하나로 LNG프로젝트를 마음껏 수주하고 이익을 낼 수 있다는 것을 보여주었다.

LNG를 개발하는 업체에게 구매자는 매우 중요하다. 구매자와의 장기공급계약이 없으면 파이낸싱이 안돼 프로젝트는 중단할 수 밖에 없다. 구매자는 그만큼 EPC업체 선정에도 어느 정도 중요한 역할을 미친다. 일본은 LNG의 최대 수입국으로 구매자와 투자자로서 글로벌 LNG산업의 중추적 역할을 해왔다. 그 역할의 결과가 일본이 대규모 LNG플랜트 프로젝트를 연속으로 수주하게 한 원동력이었다는 것을 부인할 수는 없다.

특히, LNG 산업의 태동기에 행한 일본의 치밀한 전략은 매우 효과적이었다. 초기 LNG플랜트 건설이 아프리카에서 아시아로 넘어올 때, 일본이 기회를 포착했다. 1970년 브루나이 LNG프로젝트에 미쓰비시가 지분 45%의 참여와 함께 일본의 도쿄전기와 가스회사들이 구매계약을 체결하면서 자연스럽게 JGC가 일본 역사상 최초로 LNG플랜트를 수주하게 되었다. UAE에서는 아드가스 LNG 프로젝트에 미쓰이가 외국회사로는 가장 많은 15%의 지분으로 참여하면서, 1973년에 치요다가 첫 번째의 LNG플랜트 수주에 성공하였다. 이로써 JGC와 치요다는 이미 1970년초부터 벡텔과 테크닙 다음으로 LNG 플랜트를 수주하면서 선두대열을 형성할 수 있었다. 그리고 자연스럽게 카르텔이 형성되었다. 수주 경쟁에서 카르텔이란 담합을 말한다. 그러나 힘있는 자들에게 카르텔이란 전략의 하나였던 것이다.

1973년의 중동 석유파동으로 일본 정부는 인도네시아에서의 LNG개발에 관심을 보였다. 인도네시아 국영석유공사인 페르타미나와 일본의 5개 기업간 구매계약이 체결되면서, 치요다는 1980년에 본탕 LNG와 아룬LNG플랜트 프로젝트의 2단계 사업을 수주하게 되었다. 그리고 치요다는 결국 1980년부터 1995년까지 이 두개의 프로젝트에서 9개 트레인(생산량 연 2,100만 톤)을 단독으로 건설하는 쾌거를 이룩했다.

말레이시아에서는 미쓰비시가 지분 참여는 물론 파이낸싱을 제공하면서 EPC에 대한 혜택은 JGC에게로 갔다. JGC는 1980년에 첫 번째 LPG액화트레인 건설 계약을 시작으로 2000년까지 총 8개 트레인(생산규모로는 연간 2,155만 톤) 전부를 수주하였다.

카타르가스의 LNG 1단계 프로젝트에서도 일본종합상사의 역할 덕분에 KBR이 FEED를 수행했음에도 불구하고 치요다가 EPC를 1993년에 수주했다. 이 결과 치요다는 카타르에서만 12년에 걸쳐, 12개의 LNG트레인(생산 규모로는 연간 6,630만 톤)를 수주하는 혁혁한 공과를 이루게 된다. 러시아의 사할린 LNG프로젝트도 역시, 미쓰이와 미쓰비시가 지분 참여와 함께 파이낸싱 및 구매계약을 체결하면서 치요다와 도요엔지니어링은 2003년에 1천만 톤에 달하는 LNG플랜트를 계약하였다.

이렇게 일본은 LNG산업의 태동기부터 지금까지 5개의 종합상사, 3개의 전력회사, 3개의 가스회사, 석유개발회사, 에너지기업 등이 지구상에서 벌어지는 대부분의 LNG프로젝트에 지분을 투자하고, 구매계약을 맺으며, 파이낸싱을 주선해왔다. LNG의 모든 가치사슬에 창조적인 전략으로 메이저 플레이어로 참여해온 것이다. 이에 대한 파급 효과는 EPC업체뿐만 아니라, 중공업, 조선업, 기계제작, 해운업 등으로 퍼져나갔다.

5. 새로운 기술과 새로운 EPC업체의 등장

LNG개발업체가 액화플랜트의 라이선스와 FEED, 그리고 EPC업체를 선정하는 것은 이제 어려운 일이 되었다. 지금의 LNG건설시장은 매우 타이트하며, EPC업체가 한정되어 있어, 전적으로 개발자가 불리하게 되어 있기 때문이다. 지금처럼 라이센서와 EPC업체간 카르텔이 유지되고 있는 한, 개발자는 비싼 값을 지불할 수 밖에 없다. 개발자에게 가장 좋은 방법은 새로운 기술과 새로운 EPC업체를 도입하여 기존 업체들과 경쟁시키는 것이다.

모든 플랜트는 똑같이 태어나지 않는다고 한다. 그만큼 지역, 환경, 입찰방법, 라이센서, EPC업체 등에 따라 금액이 다르다는 것이다. LNG액화플랜트의 EPC금액은 1960년대에 톤당 100달러였다가, 1970년대에 300달러, 그리고 1980년대에는 호주에서 가장 높은 톤당 400달러까지 올라갔다. 1990년대에는 LNG건설이 호황 국면에 들어가면서 320달러대로 낮아졌다. 2003년에 LNG건설 붐이 불면서 이후 5년 동안 액화플랜트에 대한 EPC금액은 톤당 250달러와 550달러사이에 머물러 있었다. 그러나 호주에서 2008년부터 2012년까지 7개의 초대형 LNG프로젝트가 동시에 발주되면서 액화플랜트의 EPC비용이 톤당 1,500달러 이상으로까지 올라갔다. 반면 미국에서 건설 중인 액화플랜트의 EPC가격은 톤당 450달러에서 700달러로, 호주보다 반값 이하에 지어지고 있다.

호주에서 가격이 치솟은 이유는 한정된 EPC플레이어들이 시장을 독점하고 있어, 가격 협상이 쉽지 않았다는 점이다. 여기에 기술과 경험이 풍부한 엔지니어, 숙련 노동자, 관리자 등의 부족과 함께 자재비 상승과 스케쥴 지연이 투자비를 높였다.

그러나 2017년부터 새로운 기술과 새로운 EPC업체의 출현으로 투자비를 현격히 낮추려는 변화가 미국에서 일고 있다. 차트인더스트리즈의 기술이 사용된 캘커슈패스(Classieu Pass) LNG의 투자비는 스페인의 테크니카스 리유니다스가 EPC를 맡을 예정인 가운데 액화플랜트, 발전소 터미널 등을 포함하여 톤당 450달러다. 즉, 전체가 450달러인 것이다. 호주LNG사의 기술로 설계되고 KBR과 SK건설의 컨소시엄이 EPC를 계약한 마그놀리아(Magnolia) LNG프로젝트의 전체 투자비도 톤당 540달러로 낮은 편이다. 또한 GE기술이 사용되어 20개의 모듈로 지어질 플라커민(Plaquemines) LNG의 전체 투자비는 톤당 425달러, 또 다른 차트인더스트리즈 기술이 사용된 드리프트우드(Driftwood) LNG도 460달러다. 즉 앞으로 미국에 들어설 모든 LNG프로젝트는 톤당 평균 430달러로 가장 싸게 지어져 어느나라보다 강한 경쟁력을 갖게 된다. 앞으로의 기회는 새로운 기술과 새로운 EPC업체에게로 향하고 있다.

6. 맺으면서

1960년과 1970년대에 LNG플랜트 건설 시장이 태어나면서 구매 파워로 자국의 EPC업체가 수주할 수 있었다. JGC와 치요다가 그렇게 했다. 1980년대에는 시장 규모는 크지 않았기에 소수의 기득권 EPC업체가 계속 독점력을 가질 수 있었다. 1990년대에는 카타르와 인도네시아에서 발주된 대규모 LNG플랜트를 치요다가 수주하면서 재기에 성공하며 LNG집중 전략을 택했다. 그때 JGC, 치요다, KBR, 스남프로게티가 에어프로덕츠 프로세스의 깃발 아래 뭉쳤다. 2000년부터 2005년까지 시장은 벡텔의 한 축과 JGC, 치요다, KBR, 스남프로게티 팀의 또 다른 축으로 양분되어 서로가 즐겼다. 테크닙은 2005년이 되어서야 예멘LNG에 참여할 수 있었다. CB&I도 2007년에 페루LNG를 통해 멤버로 합류했다. 이렇게 LNG카르텔은 만들어졌다. 그리고 2008년부터 2016년사이에 벌어진 호주와 미국에서의 LNG플랜트 수주 쟁탈전은 철저한 그들끼리의 게임이었다.

어느 제국이든 언젠가는 몰락하게 되어있다. 미국의 차트인더스트리즈나 호주의 LNG사처럼 새로운 기술이 속속 등장하고 있다. 그래서 LNG액화플랜트 분야의 카르텔도 언젠가 깨질 것이다. 우리 EPC업체가 LNG플랜트 프로젝트를 공략함에 있어 전략은 어떻게 보면 실제로 단순할지도 모른다.

시대는 변했지만 한편으로는 일본을 벤치마킹하는 것이다. 한국의 공기업이나 기업이 만약 LNG구매자이며 투자자로서 운영자(Operator) 역할을 할 수 있다면, 우리 EPC업체의 참여를 위해 에어프로덕츠나 코노코필립스의 기술을 가능한 한 사용해선 안된다. 카르텔에 묶여 있어 한국업체는 어짜피 들어가지 못하기 때문이다. 새로운 기술을 쓰도록 노력해야 한다.

그리고 EPC업체는 액화 기술 시장에 새롭게 진입하는 자들과 적극 접촉하고 긴밀히 협력해야 한다. 이들은 기존의 카르텔 멤버들과는 기술 충돌의 우려때문에 같이 일하기를 꺼릴 수도 있다. 차트인더스트리즈가 스페인의 테크니카스 리유니다스에게, 호주의 LNG사가 SK건설에게 다가 갔듯이, 앞으로의 LNG프로젝트는 카르텔 바깥에 있는 EPC업체들에게 오히려 새로운 기회를 제공할 것이다.

셰일가스는 미국에만 있는 것이 아니다. 기술적으로 채굴가능한 셰일가스 자원을 갖고 있는 나라는 매장량 1위의 중국이 있다. 중국의 셰일가스 매장량은 36조 입방미터이며, 2위의 미국은 24조 입방미터에 불과하다. 그리고 매장량 3위의 아르헨티나, 4위의 멕시코, 5위의 남아공, 8위의 리비아, 10위의 브라질에서는 미국보다 2.8배나 많은 67조 입방미터가 뭍혀있다. 즉 LNG프로젝트는 언제나 거대한 시장이다. 우리 EPC업체가 카르텔에 굴복하지 말고 반드시 참여해야만 하는 이유다. 우리에게 이것은 기회인 동시에 도전이다. 끝

(상기는 해외건설협회에서 발간하는 2017년 4월호 “K-BUILD저널 특집“에 게재된 글입니다.)

'플랜트건설 이야기' 카테고리의 다른 글

| 2017 글로벌 정유공장 프로젝트 동향 (0) | 2017.06.01 |

|---|---|

| 2017 글로벌 LNG수입터미널 프로젝트 동향 (0) | 2017.05.15 |

| [인터뷰] 조성환 중동건설 컨설턴트 “소형 수입기지 건설이 LNG시장 트렌드” (0) | 2016.07.03 |

| 저유가 시대에도 중동은 여전히 플랜트 핫 플레이스 (0) | 2016.06.07 |

| 이란 정유공장 현대화사업, 글로벌 경쟁 치열 (0) | 2016.04.26 |